「複数の専門性」で

エネルギー問題に挑む。

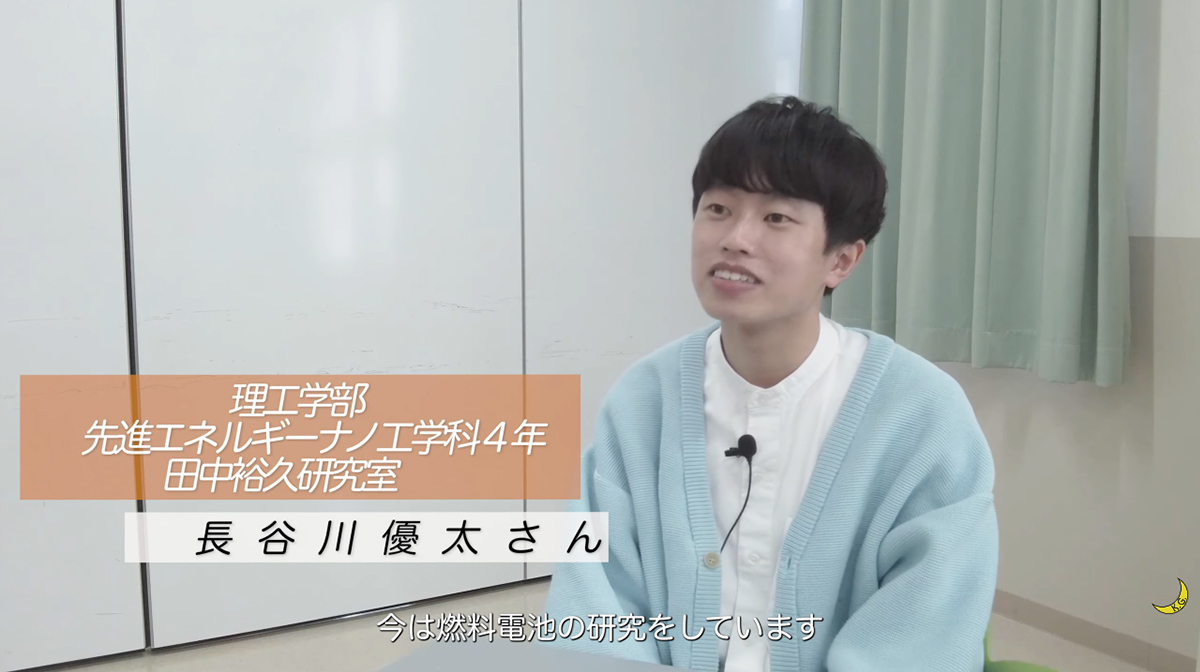

理工学部 先進エネルギーナノ工学科 4年生

※取材当時

長谷川 優太 さん

二酸化炭素を排出しないクリーンなエネルギーとして注目を集めている燃料電池。僕は大学の研究室で、この燃料電池の研究に取り組んでいます。ただ僕は、そうした一つの専門分野だけにとらわれてきたわけではありません。世界のエネルギー問題と向き合うには、多角的な視野で複数の専門性を追求する必要がある。そう考えて文理・分野を横断して開講されている授業の一つ「AI活用人材育成プログラム」を受講し、AI(人工知能)を研究データの分析や企業ビジネスの課題解決に活用するための知識やスキルを修得しました。さらに卒業後は大学院に進学し、今の研究内容をさらに突き詰めるとともに、ビジネスについての学びも深め、「自分が開発した技術をどのようにして実社会に転用できるか」の追究に挑みます。

燃料電池の触媒となっている白金は2050年までに枯渇すると言われており、燃料電池の持続的な利用に向けては、白金に替わる触媒の開発が重要なテーマとなっています。長谷川さんは大学院に進学後も、新たな触媒の開発にフォーカスした燃料電池の研究に力を注ぐとともに、経済学や経営学などのビジネスの分野も知識も深めていきたいと考えています。

学外での体験学習、

文系学生とともに学ぶ授業。

さまざまな「気づき」の機会が、

視野を広げた。

大学2年生の時、体験学習プログラムで福島県の第一原子力発電所に赴きました。「大学でエネルギー分野を学ぶにあたって、まずエネルギーに関する社会問題についてきちんと知っておきたい」と考えたのが、このプログラムに参加した理由です。原発の様子だけでなく、農作物や水産物の放射線量を厳しくチェックして風評被害と闘う現地の人々にふれ、「TVの画面を通してではなく、現場でじかに見て知ることの大切さ」を実感しました。

また、キャリアゼミの授業やAI活用人材育成プログラムでは、文系の学生と同じ教室で学んで大きな刺激を受けました。例えば「AIを企業活動に活用するには?」といったテーマの授業で、僕がほとんど発言できないなか、文系の学生からは組織運営やビジネス戦略といった観点からいろいろな意見が飛び交う。それで痛感したのです。「理系の技術的な視点だけでは、実社会の問題を解決するのは難しい」と。そんな気づきが得られる機会を数多く得て、僕は視野を広げ続けることができたのだと思います。

技術開発の技術視点+

事業課題と向き合う経営視点で

エネルギー問題にアプローチできる

コンサルタントに。

AI活用人材育成プログラムは内容がとてもわかりやすく、AIについて基礎から理解を深められました。おかげで今は、研究室でのデータ分析にもプログラミングを活用できています。また、プログラム終盤の発展的な授業では、「実際の生命保険会社のビジネスにおける課題を探り、AIを使った解決法を提案する」といった、とても実践的な取り組みに挑戦しました。AIの技術的な知識だけでなく、リアルな企業の課題や経営戦略についてなど、インターンシップでしか学べないようなことに触れられたのが面白かったですね。そうしたビジネスに関する知識をより深めたいと考え、大学院でビジネスエンジニアリングを学ぼうと決めました。

将来の目標は、技術コンサルタント。大学や大学院での学び、さらに社会に出てメーカーなどで経験を重ね、そのなかで培った知見に基づき、電力会社などのインフラ業界に対してコンサルティングを行うことで、世界のエネルギー問題の解決に貢献したいと思います。